教育产品的价值锚定与创新破局:走出价格战泥潭

教育行业的价格战愈演愈烈,各种低价策略层出不穷,看似给消费者带来实惠,实则埋下教育质量滑坡的隐患。这种恶性竞争的本质,是教育产品价值与价格的严重错位。当教育机构陷入 “低价 — 降质 — 更低价” 的恶性循环时,不仅损害行业生态,更会牺牲一代人的成长质量。破解这一困局,需要重新审视教育产品的价值构成,通过系统性创新重建价值与价格的动态平衡。

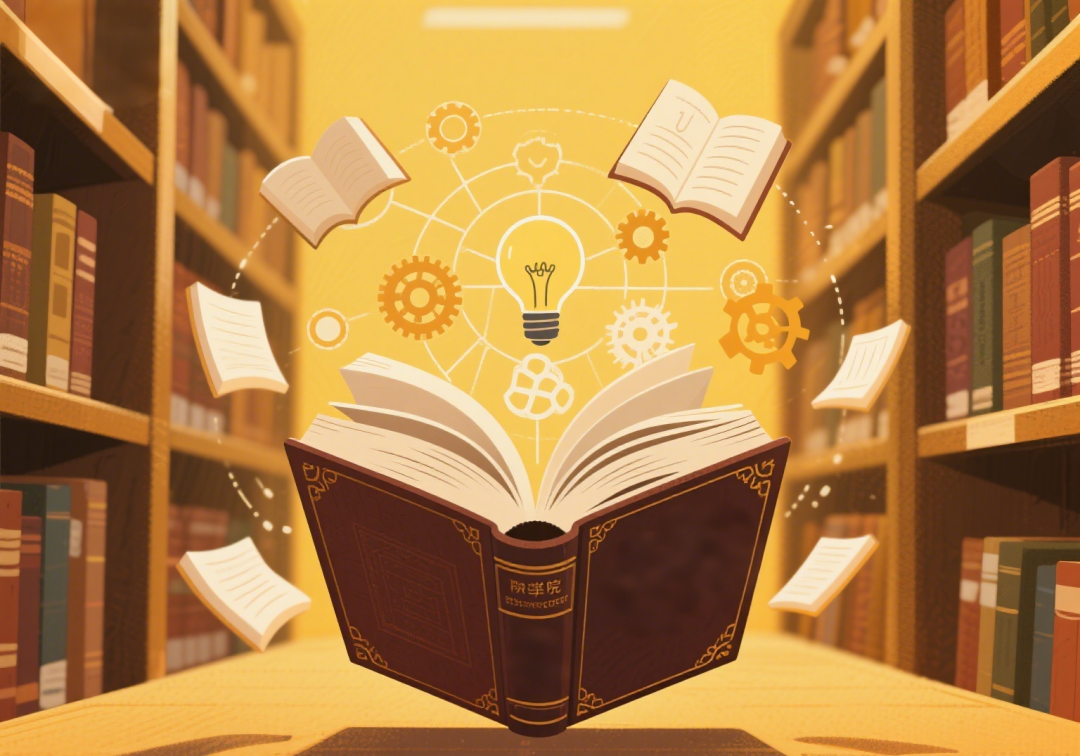

教育产品的特殊性在于其价值的多元性与隐蔽性,不能简单用 “课时数量”“师资学历” 等显性指标衡量。真正决定教育价格的,是由实用价值、成长价值和社会价值构成的 “三维价值体系”,三者共同形成价格的刚性支撑。

实用价值是教育产品最直接的价值体现,表现为对用户即时需求的满足程度。在职业教育领域,这种价值尤为突出,这种价值与价格的匹配,遵循 “投入产出比” 的经济逻辑,用户愿意为可预期的回报支付溢价。

成长价值具有更强的隐蔽性和长期性,体现在对学习者能力与思维模式的塑造上。国际教育领域更能体现成长价值的溢价能力,通过培养学生的批判性思维与跨文化沟通能力,让学生获得远超课程内容的成长性,这种长期价值支撑着远超普通学校的定价。

社会价值是教育产品最深层的价值维度,表现为对个体社会流动和家庭代际突破的推动作用。就像学区房的 “教育溢价” 本质上是对社会价值的付费。高端留学咨询服务价格高达百万仍有市场,其价值内核正是帮助普通家庭学生突破阶层壁垒,获得进入精英圈层的入场券。这种价值虽难以量化,却能产生最强的价格弹性,也具备一定的生存空间。

失衡困境——价值与价格错位的行业顽疾

教育行业普遍存在的价值与价格错位,源于教育服务的特殊属性与市场机制的天然矛盾。这种失衡不仅引发价格战,更导致 “劣币驱逐良币” 的逆淘汰,损害教育生态的健康发展。

价值滞后性与价格即时性的矛盾,使消费者容易陷入 “低价陷阱”。教育价值的实现往往存在 3-5 年的滞后期,而价格需要即时支付,这种时间差导致用户决策时容易忽视长期价值。

职业教育领域更明显,“0 元入学” 的营销噱头吸引大量学员,但机构为降低成本缩减实训环节,最终使学员就业率不足 30%,远低于行业平均的 65%。当滞后的价值无法兑现时,消费者看似节省的费用,实则转化为更高的隐性成本。

价值多元性与价格单一性的矛盾,造成定价体系的混乱。教育价值包含知识传递、能力培养、情感塑造等多重维度,而价格作为单一货币符号,难以全面反映这种复杂性。

比如乡村教师的课程虽免费,但其对留守儿童的人生引导价值可能远超城市高价补习班;相反,某些 “网红教育产品” 通过包装推高价格,实际教学内容却空洞无物。这种价值与价格的背离,使市场信号失真。

某电商平台数据显示,好评率不足 40% 的低价课程销量,竟是好评率 90% 的优质课程的 3 倍,形成 “越劣质越畅销” 的怪象。

成本刚性与价格弹性的矛盾,压缩了优质机构的生存空间。教育服务的质量与投入呈强正相关,师资薪酬、课程研发、教学服务等核心成本具有刚性,无法像制造业那样通过规模化大幅降低。

某连锁培训机构的成本结构分析显示:合格教师薪酬占比达 45%,课程研发投入需维持在年收入的 15% 以上,这意味着其课程定价必须高于成本 30% 才能盈利。

但价格战中,大量机构以低于成本 20% 的价格倾销,只能通过雇佣无资质教师、重复使用旧课件等方式压缩成本,最终使优质机构要么被迫降价牺牲质量,要么因价格劣势退出市场。

据统计,2024 年,全国有 38% 的中小型优质培训机构因无力参与价格战而倒闭,加剧了教育资源的失衡。

创新破局——重建价值与价格的动态平衡

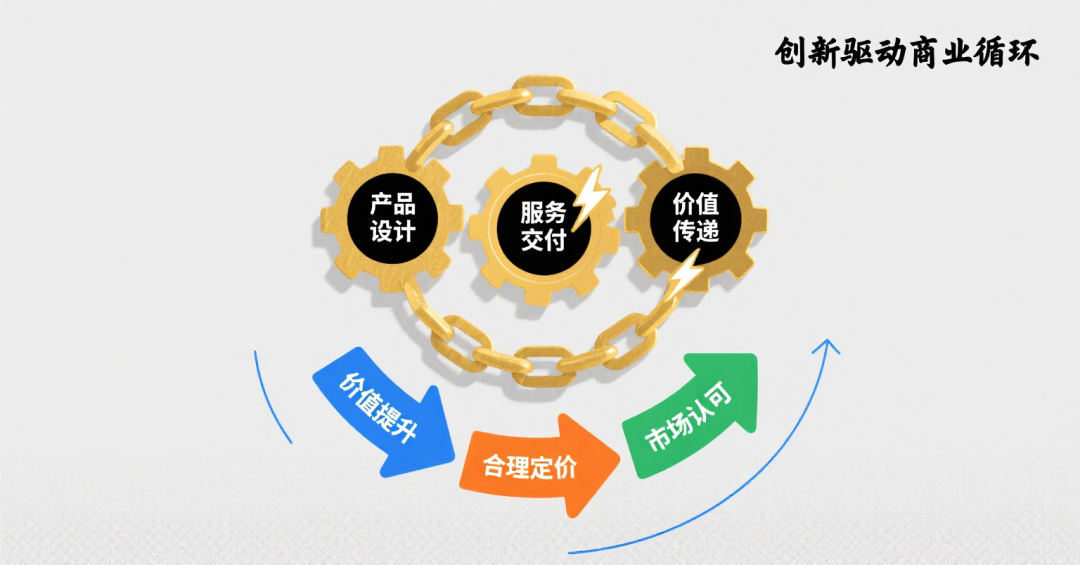

破解价值与价格的失衡困境,不能依赖简单的价格管控,而需要通过系统性创新重构教育价值体系,使价格真正成为价值的合理反映。这种创新应贯穿产品设计、服务交付和价值传递的全链条,形成 “价值提升 — 合理定价 — 市场认可” 的正向循环。

技术创新能够重塑成本结构,为价值提升提供空间。生成式 AI 的应用正在打破教育的成本瓶颈,通过 AIGC 自动生成跨学科教案和互动课件,使教师备课效率提升 60%。技术创新不是为了降低价格,而是通过提升单位成本的价值产出,使价格与价值的匹配更合理。

模式创新能够拓展价值边界,创造差异化定价基础。产教融合模式将教育价值与产业需求直接挂钩,终身学习模式则延伸了价值周期,某教育机构推出 “一次性付费、终身复训” 服务,价格定为普通课程的 2 倍,但用户留存率从 35% 提升至 78%,通过长期价值挖掘实现溢价。

服务创新能够显性化价值传递,降低消费者的判断成本。过程性评价体系让隐蔽价值变得可感知,透明化服务则增强价值可信度。这些创新本质上是搭建价值与价格之间的信任桥梁,减少信息不对称带来的决策偏差,在购买教育产品的整个流程获得阶段性的正反馈。

生态创新能够整合价值要素,形成价格协同效应。教育机构与跨界资源的融合,提高教育机构的纵向整合则能优化价值分配,课程定价体系更具弹性。这种生态化的价值网络,能有效抵御单纯的价格竞争。

教育的本质是价值传递而非商品交易,当行业沉迷于价格战时,实际上是在透支教育的未来。重建价值与价格的平衡,需要机构跳出 “成本定价” 的思维定式,转向 “价值定价” 的新逻辑 —— 通过技术创新提升价值密度,通过模式创新拓展价值边界,通过服务创新传递价值信号。唯有如此,才能让价格真正成为教育价值的标尺,让每个教育产品都能获得与其价值匹配的市场认可,最终实现教育行业的健康可持续发展。

AACSB商业会员

AACSB商业会员 ICDE会员机构

ICDE会员机构 ACE会员

ACE会员 粤公网安备44030502005513号

粤公网安备44030502005513号