达克效应:越无知的人越自大

去年年初,由李清照《如梦令》改编的歌曲《知否知否》引起了热议,热搜词条#辞藻堆砌李清照#刚上榜单就迅速发酵,讨论达3.5亿。

起因是有人在朋友圈吐槽这首曲子全靠辞藻堆砌,逻辑不通,矫情而不知所云。

在2016年,就有网友抨击2011版《红楼梦》的片尾曲《飞鸟各投林》:“现代感太强,不古风,词作者应多补几年语文。”而 《飞鸟各投林》作者是曹雪芹。

这些都是因无知而闹出的笑话。

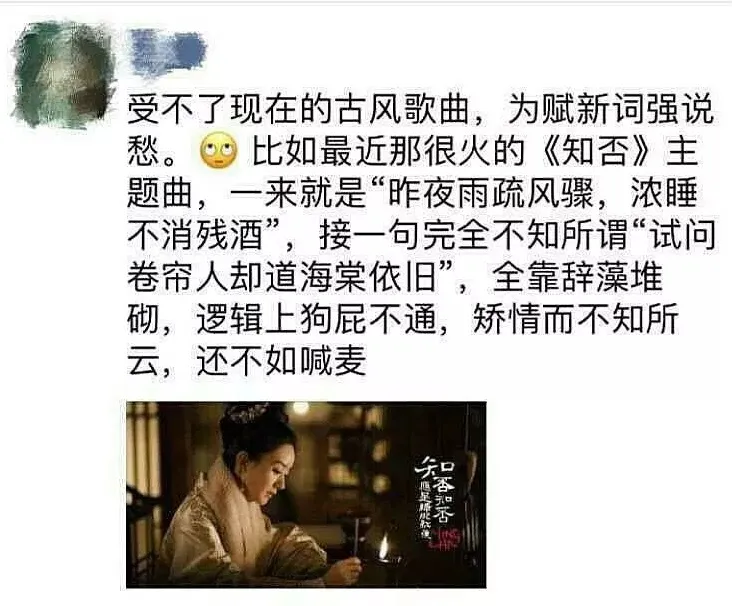

一个心理学现象:“达克效应”

越无知的人越自信

1995年,一位名叫惠勒的青年大摇大摆地抢劫了美国宾西法尼亚州的一家银行。警察在调出监控之后,没过多久将其成功抓捕。被捕时,他难以置信地说:“你们怎么找到我的?我脸上是抹了柠檬汁的啊!”

原来他看电视得知柠檬汁在纸上写字之后可以隐形,加热后可以慢慢让字显示出来,于是他深信,把柠檬汁抹在脸上,只要离热的地方远一点,一样可以达到让摄像头拍不到的“隐形效果”。

这是一个真实的案例,生活中这种无知心理并非是少数情况。

1999年,康奈尔大学心理学教授邓宁和他的学生克鲁格对此种现象进行了一系列研究,结果发现:在幽默感、文字能力和逻辑能力上最欠缺的那部分人总是高估自己。当他们实际得分只有12%时,却认为自己的得分在60%以上。这一现象后来被称为“唐宁-格鲁克效应”,简称“达克效应”。

“达克效应”现象无处不在

达克效应,实质是一种认知偏差的现象,指的是能力欠缺的人在自己“欠考虑的决定”的基础上得出错误的结论,但是无法认识到自身的不足,也无法辨别错误行为。

这些能力欠缺者们,沉浸在自我营造的虚幻优势之中,常常高估自己的能力水平,可又无法客观评价他人的能力。

我们都知道夜郎自大这个成语故事:汉朝时,其西南方有一叫夜郎的小国,其国土面积和汉朝的一个县差不多大。因邻近地区以夜郎这个国家最大,没离开过自己国家的夜郎国国王就以为自己统治的国家是全天下最大的国家。当汉朝使者来到夜郎时,夜郞国国王问道:“汉朝和我国相比,哪个大?”

这就是典型的“达克效应”,生活中这种现象其实很常见。

从古至今,每个人的认知半径都是有限的,在自己不擅长的领域通常会出现这种不自知的现象。

美国的《赫芬顿》邮报曾做过一项民意调查,向公众提出一些非常离谱的观念,比如太阳围绕地球转,彩票是非常好的投资方式,个子高的人跑步越容易缺氧等等,让他们做判断。

结果发现,每一条离谱的观念,都有20%左右的人会盲目相信。这就是著名的“无知五分之一法则”,也就是说无论一个观念多么的离谱可笑,在全世界总会有20%的人盲目的相信它。这也就是为什么在大多数人眼里觉得很蹩脚的诈骗电话,依然会有人被骗的原因。

如何避免达克效应?

知道的越多越能发现自己的无知

很多时候,无知带给人的往往是自信甚至自大,而不是对知识的追求,容易让人高估自己的能力,不能对自己形成正确的认知。在某些重要时刻,“达克效应”思维会带来带来不可挽回的负面影响。

古希腊哲学家芝诺说:“人的知识就好比一个圆圈,圆圈里面是已知的,圆圈外面是未知的。你知道得越多,圆圈也就越大,你不知道的也就越多。”

苏格拉底也曾说:“我唯一知道的就是我一无所知。”这就是为什么很多知识渊博的人非常谦虚和低调的原因,因为他们看到的东西越深远,越知道自己的欠缺。

因此,要避免进入“达克效应”思维,我们需要保持终身学习的思想,通过不断学习来完善自我,拓宽认知边界,保持理性思考,谨慎决策。

AACSB商业会员

AACSB商业会员 ICDE会员机构

ICDE会员机构 ACE会员

ACE会员 粤公网安备44030502005513号

粤公网安备44030502005513号